大河ドラマ『光る君へ』のなかで、ついにまひろが源氏物語をしたため始めます。

こちらでは、まひろの描いた「源氏物語」の内容・あらすじを一帖ずつご紹介します!

まずは、冒頭の一帖:桐壷です。

『光る君へ』をご覧の際のご参考に、また、「源氏物語」の大まかなあらすじを知りたい方にお役立ていただけましたら幸いです。

| 1桐壷 | 2帚木 | 3空蝉 | 4夕顔 | 5若紫 | 6末摘花 |

| 7紅葉賀 | 8花宴 | 9葵 | 10賢木 | 11花散里 | 12須磨 |

| 13明石 | 14澪標 | 15蓬生 | 16関屋 | 17絵合 | 18松風 |

| 19薄雲 | 20朝顔 | 21少女 | 22玉鬘 | 23初音 | 24胡蝶 |

| 25蛍 | 26常夏 | 27篝火 | 28野分 | 29行幸 | 30藤袴 |

| 31真木柱 | 32梅枝 | 33藤裏葉 | 34若菜上 | 35若菜下 | 36柏木 |

| 37横笛 | 38鈴虫 | 39夕霧 | 40御法 | 41幻 | 42匂宮 |

| 43紅梅 | 44竹河 | 45橋姫 | 46椎本 | 47総角 | 48早蕨 |

| 49宿木 | 50東屋 | 51浮舟 | 52蜻蛉 | 53手習 | 54夢浮橋 |

「源氏物語」一帖:桐壺 ポイント

いよいよ怒涛の物語が幕を開けます。

まずは光源氏の出自が明らかとなり、これからの人生を暗示しているのがこの「桐壷」です。

ポイント1:冒頭文

「源氏物語」でもっとも有名なのは、冒頭文。

源氏の母である桐壺更衣についての描写です。

あまり身分の高くはないものの、たいへん美しく多くの女性陣の中でも抜きん出ていたという説明となっています。

授業等でご存じの方も多いかもしれません。

キメの言葉が多い『枕草子』と違い、この部分以外はあまり覚えられていないのが特徴です。

ポイント2:光源氏のモデル

嵯峨天皇の皇子・源融が光源氏のモデルの一人と言われています。

関連記事

ポイント3:臣籍降下

実際にも嵯峨天皇(在位: 809年 – 823年)には多くの皇子がいましたので、

経費を削減し、跡目争いを減らすため、皇子の多くを臣籍降下させ、姓を与えました。

天皇の妃には皇后(中宮)・女御・更衣・御息所など様々な位の女性がいましたが、皇后・女御など比較的身分の高い妃ではなく、更衣・御息所など比較的身分の低い妃の産んだ皇子から臣籍降下させています。

美しく頭の良い光源氏が、政権争いに巻き込まれて命を落とすことを心配した父帝の決断が、光源氏の人生最初のターニングポイントです。

ポイント4:スポンサーは読者

諸説ありますが、「桐壷」は宮中にあがる前、最初に書かれたと考えられています。

紙は貴重だったため文庫や新書のような小さな本(升型本)に書かれており、面白ければ読者から紙を供給されて続きを書く「読み切りスタイル」を取っていたということです。

少年誌の漫画のように、打ち切りになるか続けられるのか、読者の支持だったようです。

関連記事

「源氏物語」一帖:桐壷 あらすじ(要約)

<光源氏の誕生から12歳まで>

どの帝の御代であったか、それほど高い身分ではない方で、帝(桐壺帝)から大変な寵愛を受けた女性(桐壺更衣)がおりました。

二人の間には輝くように美しい皇子が生まれ、帝はますます桐壷更衣を愛します。

ですが、桐壷更衣は父である大納言もすでに亡くし、格別の後見もないため、帝の正妻である弘徽殿女御をはじめとする後宮の女たちからの嫉妬や嫌がらせが始まります。

それが原因か、病気がちだった更衣は3歳の皇子を残して病死します。

深く嘆く帝でしたが、

先帝の皇女・藤壺が入内すると、新たな寵愛を得ることになりました。

藤壺は、亡き更衣にそっくりでした。

同じ頃(源氏7歳)、帝は、美貌、学問、音楽まで才能豊かなこの第2皇子・源氏が政争の種になることを恐れ、元服した皇子を臣籍降下させ源姓を与えます。

12歳で元服した源氏は、左大臣家の娘(葵の上)の婿となりますが、亡き母(桐壷更衣)に似ている藤壺をことさらに慕います。

源氏はその光り輝くような美貌から”光る君”と呼ばれ、藤壺の女御は”輝く日の宮”と呼ばれていました。

「源氏物語」一帖:桐壷 あらすじ(現代語訳)

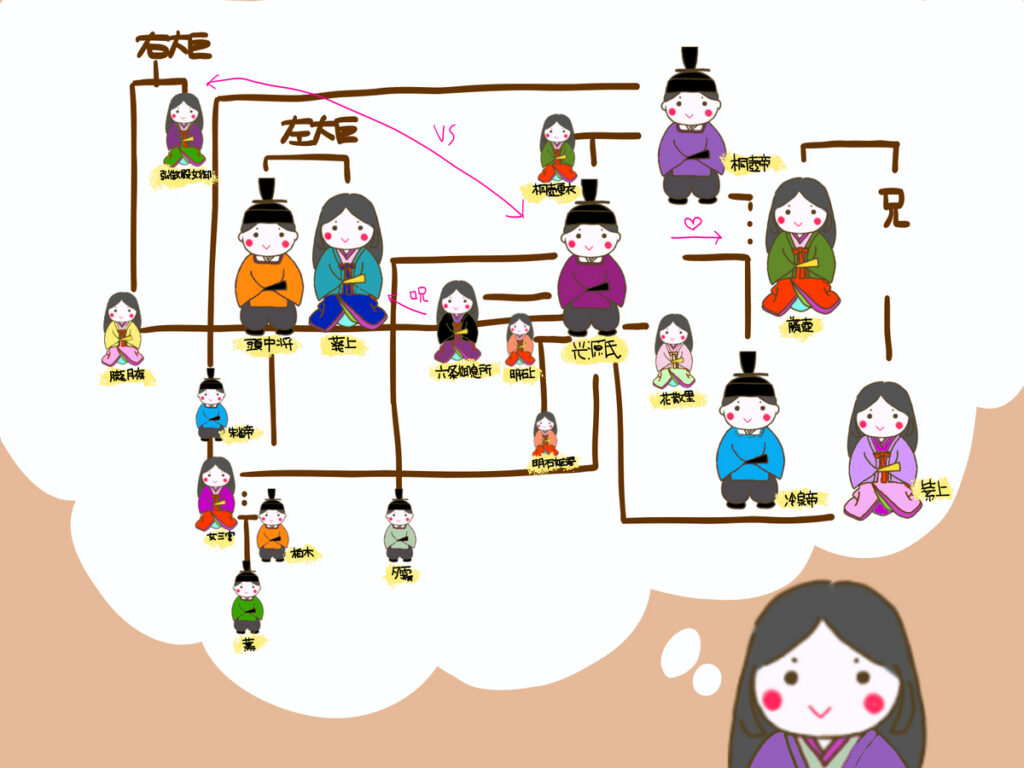

出典:源氏相関図

出典:源氏相関図

より詳細に深く物語を理解するためのあらすじもご紹介します。

ほぼ現代語訳ですが、敬語表現についてはその限りではなく、シンプルに整えています。

桐壷の女御

どの帝の御代であったでしょうか、女御、更衣がたくさんお仕えしているなかに、身分はあまり高くない人で、ひときわ寵愛を受けていた更衣がいました。

はじめから「自分こそは(寵愛を受けるはず)」と自負しておられた女御(お后)たちは、その更衣を気に食わない女、とさげすんだり妬んだりました。それより下位の更衣たちは、まして心穏やかではありません。

朝夕の宮仕えのたびに他の女御たちを刺激し、怨みを受けることが重なったせいか、その更衣はたいそう病弱になり、里帰りが頻繁で、帝はいっそう更衣を不憫にお思いになって、人々の非難も構わず、世間の語り草になるほどの待遇でありました。

殿上人たちも、見ないふりをして

「大変なご寵愛ぶりだ。唐の国でもこのようなこと(帝が特定の女性だけを寵愛すること)が原因で、世が乱れるひどいことがあった」

世間でも苦々しく人々の噂の種になり、楊貴妃の例も引き合いに出され、桐壷更衣はいたたまれなかったのですが、帝の恐れ多い類ない御心をただ一筋の頼りとして宮仕えをしていました。

桐壷更衣の父の大納言は亡くなり、母である北の方は古風で教養もあり、両親がそろっていて、当世の評判の華やかな人々にもそれほど劣ることなく、どんな宮中行事もそつなくやってきたものの、取り立てて頼りになる後見がないので、なにかある時は、拠り所がなく心細げでした。

光源氏誕生

前世でも深いご縁があったのでしょうか。

世にも稀な輝くような美しい男の子が生まれました。

帝は早く見たいと心がせいて、急ぎ参上させなさいますと、実に美しい容貌の御子でありました。

第一皇子は右大臣の女御(弘徽殿の女御)が生んだ子でありましたから、後見も大変しっかりし、疑いもなく皇太子になられる、と世間でも大切にお育てしていますが、この輝くような御子の美しさとは比べようもなく、帝は第一皇子を公に大事に、この御子は、個人的に特別な宝としてこの上なく可愛がりました。

もともとこの更衣は宮仕えする身分ではありませんでした。

世間の信望も厚く、貴人の品格もあったのですが、帝がむやみにそばに呼び、離しません。管弦の遊びの折々、由緒ある行事の折々にこの更衣をお召しになりました。

ある時には寝坊をされ、御前から去らせることなく、なお引き続きお傍にはべらせこともあり、身分の軽い側仕えのように思えたのですが、この御子がお生まれになってからは、一段とご寵愛が深くなり、

「もしかするとこの御子が皇太子の御所に入るべきとお考えなのだろうか」

と第一皇子の女御(弘徽殿の女御)が疑いを持つほどでありました。

この女御は、最初に入内した方でしたので、帝も普通ではない思いがあり御子たちもいましたので、帝は第一皇子の女御(弘徽殿の女御)の苦言だけは、特にわずらわしく心苦しく思っていました。

更衣はおそれおおくも帝の庇護のみを頼りにしていたのですが、粗探しをする人が多く、更衣は病弱で頼りない状態のなかで、帝のご厚情によってかえって気苦労をされていました。

お部屋は桐壷(淑景舎しげいしゃ=東北の端)でした。

帝がたくさんのお后たちの部屋を通り過ぎてひんぱんに通うので、お后たちが大層気を揉んでイライラするのも至極当然のことでした。

更衣が御前に参上されるときも、あまりに度重なると、打橋、渡殿(渡り廊下)の通り道のあちこちに、よからぬ仕掛けをして、侍女の着物の裾が耐え難いほど汚れてしまうこともありました。

またある時は、どうしても通らなけれならない馬道(中廊下)の戸があちらとこちらで示しあわせて閉じられ、中でみじめな思いをしたことも頻繁にあったのです。

事あるごとに苦しいことが増え、すっかり気落ちした更衣を、帝は可哀想に思い、後涼殿に元からいた更衣を他の局に移し、この更衣に上局として賜りました。

もともとそこに住んでいた女官たちの怨みたるや、晴らしようがなかったでしょう。

光源氏3歳

この御子が三歳になられまして、御袴着の行事は第一皇子に劣らず、内蔵寮(くらずかさ)や納殿(おさめどの)の宝物を使いはたすほどふんだんに使い、とても盛大に行いました。このようなやり方に世間の批判も多かったのですが、この御子の成長するにつけご容姿や性格の世にも稀な美しさに、そんな非難も自然におさまっていったのでした。物知りの老人たちも「このような美しい子供が本当にいるものだ」と讃嘆の声をあげました。

桐壷の女御の死

その年の夏、桐壷の更衣は心細くて病気になり、実家へ帰ろうとしたのですが、帝は暇をお許しになりませんでした。

この数年は常日頃から病気がちだったので、帝はそれに慣れてしまわれ、

「やはりもう少しここで養生しなさい」

とだけ仰せになるので、日に日に病は重くなり、わずか五、六日の間で目に見えて衰弱してしまいました。更衣の母君が泣く泣く帝に申し上げて、加持祈祷のため里帰りさせました。このような事態にも、万一の不慮の失態を用心して、御子を宮中に残して、こっそり退出したのでした。

帝は、宮中の定めがあるためむやみに引き止めることもできず、お立場上お見送りすることもできず、言葉で表せないほど悲しく思われました。

匂うように可愛らしく美しい方が、面やつれしてしまわれて、悲しい思いで胸いっぱいになりながら、言葉で訴えることもなさらず消え入りそうな様子でいるのを見ると、帝は大層哀れに思い、後先のことを顧みず様々なことを泣きながら約束したのですが、返事はなく、目つきはだるそうで、体はぐったり、意識は朦朧として臥しておられるので、帝は途方にくれました。

輦車で宮中から退出する許可も出したのですが、すぐ更衣の部屋に入ってしまい、どうしても手放しません。

「死ぬ旅路に後れたり先立ったりしない(死ぬ時は一緒だ)、と約束していたではないか。まさか私を残して先に行かないだろうな」

と帝が泣くので、更衣はいたましい思いで

「限りとて別るる道の悲しきにいかまほしきは命なりけり

(命の限りとお別れする旅路が悲しいです。いつまでも生きていたい命です)」

と息も絶えだえに、何か申し上げようとすることはあったようですが、とても苦しそうなので、帝はこのまま宮中で最期まで傍で見届けたい思いましたが、

「今日から加治祈祷を始めます。しかるべき祈祷師たちも準備しております、今夜から」

と更衣の母が急がせられたので、仕方なく退出をお許しになりました。

帝は、悲しみで胸が塞がれ、片時もまどろみせず夜を明かしかねておられました。使いの遣者が往復する時間も経っていない頃ですのに、限りなく心配な様子で心が乱れていると、

「夜半過ぎにとうとうお亡くなりになりました」

と実家の者たちが泣き騒ぐので、使いの者もたいへんがっかりして帰ってきました。

帝はそれを聞いてお嘆きになり、心乱れて何もわからないような様子で、部屋にとじこもってしまいます。

このような事態で(更衣が亡くなられて)も、帝は御子を宮中で見ていたいと強く思っていましたが、喪中に宮中においでになるのは前例がなかったので、桐壷更衣の里に御子を退出させることになさいました。

御子は何事が起きたのか分からず、おつきの女房たちが泣きまどう姿や、父帝も止めどなく涙を流しておられたのを、不思議そうにしていたのですが、普通でも母との死別は悲しくないはずがないのに、まして幼く何もわかっておられないご様子はこの上なくあわれでございました。

葬儀

宮中の定めですので、火葬にして納めるのですが、更衣の母である北の方が

「娘と同じ煙になって空にのぼりってしまいたい」

と泣きだし、お見送りの女房の車に追いかけて乗り込み、愛宕(鳥野辺の火葬場)というところで厳粛な儀式にお着きになったお気持ちは、どんなに悲しかったでしょうか。

母君は

「御骸をよくよく見てもなお生きているように思われまったく耐えられそうにありませんので、灰になってしまったのを見て、今は亡き人だとすっかり諦めもつきました」

と分別ありげにおっしゃっていましたが、車から落ちそうにお倒れになったので、やはり、と大層心配に思いました。

そこへ内裏からの使いがありました。

勅使が三位の位を賜る宣命を読むのですが、それも悲しいことでした。

帝は、女御と呼ばず(更衣の位のままで)逝ってしまったのが、とても残念に思われたので、一つ上の階級を差し上げようとお贈りになったのでした。

この件につけてもに憎々しく言う人たちが多くありました。

物の情理の分かる人たちは、更衣の姿・容貌の特に美しかったこと、性格が穏やかで憎みきれない人だったことなど、今になって慕わしく思い出すのでした。

帝の目に余るご寵愛ゆえにつれなく妬まれたものの、更衣の優しく情け深いお人柄を女房たちは恋しがりました。亡くてぞの歌(亡くなってはじめてその人が恋しく思われる)は、このことを歌ったものでしょうか。

桐壺帝の落ち込み

はかなく日が過ぎ、七日ごとの法要も細やかに心を込めて行わせました。

日が経つにつれ、帝はどうしようもなく悲しくなり、女御、更衣たちとの夜の務めも途絶えてしまい、ただ涙にくれて暮らしていましたので、お側に仕える者たちさえ湿っぽく涙にくれる露の秋となりました。

「亡くなった後まで気持ちを暗くさせる人。胸をかきむしられるほどの異常なご寵愛ですこと」

と弘徽殿の女御は手厳しくおっしゃっていました。

帝は第一皇子をご覧になっても、若宮(桐壷更衣の御子)ばかり恋しく思い出し、親しい女房や乳母などを更衣の実家にお遣わしになり、様子をお尋ねになっていました。

命婦、女御の母を訪問

野分(秋の嵐)の時節になり、急に肌寒くなった夕暮れ時、いつもに増して更衣を思い出すことが多く、靫負命婦という者を(更衣の里に)遣わしました。

趣深い夕月夜に出かけさせると、帝はぼんやり月をみて物思いに耽りました。このような折には、更衣と管弦の遊びなどをなさっていて、更衣は特別趣のある音色の琴をかき鳴らし、か細く詠む和歌も、きわだった容姿も、面影が思い出され、それでも暗闇の中のお姿は生きていた頃のお姿に及びません。

命婦は更衣の里に着き門に入ると、邸の様子にあわれを感じました。

更衣の母君は未亡人ですが、ひとり娘を大切に育て手入れもし、ご自身も見苦しくない暮らしぶりであったものの、更衣を亡くし悲しみに沈むうちに、雑草は伸び、野分の風に庭もたいへん荒れはてた感じ、伸び切った草にさえぎられない月の光だけが差し込んでいました。

正殿の客間に招かれましたが、命婦も母君も胸がつまってしばらく黙ったまま。

「今日まで生き永らえているのがまことに辛い日々でした。

このようなご使者が生い茂った草の露を踏み分けてお出でくださりまして、身の置き所もありません」

と、堪えられず泣き崩れました。

「『ここにお見舞いに参りとてもお気の毒で、身も心も尽きるようでした』と典侍が言っていましたが、物の情けを知らない私のような者も耐えられないほど悲しい思いでございました」

と仰って、帝の伝言をお伝えし、

「『しばらくは夢かと思い迷いましたが、ようやく気持ちも静まると、夢ではなく覚めるものではないので、堪えがたい気持ちはどうすればよいのでしょう。話し相手もいないので、お忍びで参内してくれませんか。

若宮も待ち遠しく、喪中を過ごさせているのは気がかりで可哀想なので早く参内してほしい』などと、はっきりと仰せにならず、帝が涙にむせかえりつつ、また弱く見られていているのではないかと気がねしているご様子に、お言葉を終わりまでお聞きできず出てまいりました」

と命婦は帝の文をお渡ししました。

「親心の闇(涙)で見えませんので、恐れ多い帝の言葉を光として拝見いたします」

と言って、ご覧になります。

「日が経てば少しは気持ちも紛れるだろうと思い月日を過ごしていたのですが、ますます堪えがたく辛くなります。

幼い若宮がどうしているかと案じながら、(あなたと)一緒に育てられないのが心細いので、今はせめて若宮を形見として、おこしください」

などと、細やかに心配りを書かれていました。

「宮城野の露吹きむすぶ風の音 小萩がもとを思いこそやれ

(宮城野に吹く風の音を聞くにつけ若宮はどうしているか思いやっている)」

とありますが、母君は涙で最後まではご覧になれません。

「命長らえることがとても辛いことだと知りました。

(長寿の)高砂の松の思いを恥じる身ですので、宮中へ参ることは遠慮させていただきたく存じます。帝の恐れ多いお言葉のとおり自分から思い決めることなどできません。若宮はどのようにわかっておられるのか、すぐにも参りたいと思っているようですが、あわれに感じております、と私が内々に思っていることをお伝えください。(夫と娘をなくすという)不幸が重なった身ですので、お忍びでも忌むべく恐れ多いことでございます」

と母は仰います。

若宮は寝てしまいました。

「若宮にお会いした様子を詳しくご報告したいと思ったのですが、お休みになられましたね。帝がお待ちですので、戻ります。夜更けになってしまいますね」

と命婦は急いでいます。

母君は「親心の闇のなかで悲しみに沈んでいますが、その一端でも気持ちが晴れあがった時に聞いていただきたいので、今度は遣いとてではなく私用で来てくださいませ。

この数年、日頃は嬉しい祝いの使者としていらしてくださっていたのに、このような悲しい事情でお越しいただくのは、返す返すも無情なさだめだと感じ入っております。

更衣は、生まれた時から、宮仕えの望みをかけていた子でして、故大納言(更衣の父)が臨終の際まで

『この子の宮仕えの本懐を遂げさせてくれ。わたしが亡くなったからといって、残念な結果になってはいけない』

と繰り返し遺言されたので、頼りになる後見の人がないまま宮仕えさせたのは辛いことですが、ただこの遺言だけは違えまいと出仕させましところ、帝の身にあまる御寵愛はありがたいことです。人並みに扱われない恥ずかしさを隠して仕えておりましたが、人々の妬みが深く積もり、安心できないことが多くなり、不自然に亡くなってしまいましたので、恐れ多い帝のお気持ちをも辛いお仕打ちだったように思っております。

これも親心の闇の惑いでしょう」

と涙にむせび話すうちに、夜が更けていきました。

「帝もそのとおり思っておられます。

『自分の気持ちながらどうにもならず、人が目をみはるほどの想いを更衣に寄せたのも、長く続くはずない。前世からのご縁だったのだろうか、実に辛い宿命だった。今までいささかも人の気持ちを損なうことはするまいと思っていたのだが、ただこの人を愛したゆえに、多くの人から恨みをかい、その結果このようにひとり残されて、気持ちの整理がつかず、いっそう頑固になったのも、前世からの因縁だろう』

とくりかえし涙を流しておられます」

と話が尽きません。

山の端に月は沈みかけるころ、空は澄みわたり、風はとても涼しく、草むらの虫の声は悲しげで、立ち去り難い風情の草むした家でございました。

命婦は涙ながらに

「夜もすっかり更けました、今夜のうちにお返事をしなければ」

と言って、急いでいます。

「鈴虫の声の限りを尽くしても 長き夜あかず涙かな

(鈴虫が声の限りに鳴きつくしても 私の涙も長い夜にも尽きることがない)」

命婦がとても車に乗る気になれない様子をご覧になった母君は

「いとどしく 虫の音しげき浅茅生に 露おきそふる雲の上人

(虫の音が騒がしいこの草深い住いに来て殿上人が涙の露を置き添えてくださいました)」

と侍女に伝言しています。

趣深い物を贈るときでもないので、残しておいた更衣の形見の装束一式と御髪あげ道具一式をお添えになりました。

若い女房たちは、悲しかったのですが、華やかな内裏の様子も朝に夕に慣れていたので里の生活は物足りなく、帝の悲しいご様子なども思い出されて、更衣の母君に若宮とともに早く参上するようそれとなく申し上げるのですが、

「このような喪を重ねた者が一緒に参内するのは人聞きが悪いでしょうし、(若宮だけで参内させて)若宮としばしお会いできなくなるのは、大層さみしい」

とお思いになり、思い切って若宮を参内させることもできませんでした。

命婦の報告

命婦は、桐壷帝がまだお休みにならず帰りを待っていたのだと、いたわしく想いました。帝は、御前の壺前栽(中庭の植込み)に秋の彩りが趣深く映えているのをご覧になり、奥ゆかしい女房4、5人をはべらせて、物語らせておられました。

この頃は長恨歌の愛妻と死別した和歌(亭子院が絵を描かせて伊勢、紀貫之に歌を詠ませたもの)を朝な夕なにご覧じて、大和言葉のものも唐土のものも、この筋のものばかりお話になるのでした。

帝は、こまやかに更衣の里の様子をお尋ねになりました。命婦は、あわれを感じたことを忍びやかに報告申し上げました。

母君からのお返事の文をご覧になりますと

「恐れ多い御文を頂いて、どうしてよいか分かりません。仰せられた言葉につけても、親心は闇のなかで惑っています。

荒き風 ふせぎし陰の枯れしより 小萩がうへぞしづ心なき

(荒い風を防いでいた大樹が枯れてしまったように、若宮を守っていた更衣が亡くなり、小さな萩(若宮)は大丈夫だろうか心配でなりません)」

礼を欠いた乱れた調子も、母君は気持ちの整理ができていないからとお許しになりました。

帝は、取り乱したところを見せまいと心を静めるのですが、我慢ができず、初めて更衣と会った時のことなど思いだしておられ

「当時は片時も更衣なしではいられなかったのに、月日はこうも早く過ぎてしまった」

と意外な気持ちになっておられました。

「故大納言(更衣の父)の遺言を守って宮仕えの志を貫いた甲斐があった、と喜んでもらえるよう報いたいとずっと考えていた。本当に残念だ」

と仰せになり、母君を思いやっておられました。

「このようであっても若宮が成長すれば、自ずからなにかの折に喜ばしいこと(お礼)もあるだろう、命長くと願うことこそ良いのだ」

と仰せになりました。

母君の贈り物をお見せになると

「亡き人の住まいを訪ね、そのしるしの釵を持ってきてほしい」

と思っておられるのも悲しいものでした。

「尋ねゆく幻もがなつてにても 魂のありかをそこと知るべく

(亡き更衣の魂を尋ねる幻術士がいてほしい、その魂のありかを知りたい)」

絵に描かれた楊貴妃の容貌は、優れた絵師でも筆に限りがあるので、におうような美しさは少なかったのです。

大液芙蓉や未央柳のそばに立つ似姿も、唐の衣装を着て凛として美しいものの、更衣のやさしくかわいらしい姿を思い出すにつれ、花鳥の音や色もとうてい及ばないのでした。

朝夕のお話にも「翼をならべ、枝を交はさむ(男女が固く契ること)」と約束したのにかなわなかった命こそ、尽きないほど恨めしく思うのでした。

帝は、風の音、虫の音につけても悲しいのに、弘徽殿の女御は久しく帝の寝所に参上されませんでした。

月の趣深い夜は、夜更けまで遊ばれたりします。

帝はそれをあてつけがましく不快に感じておられます。

この様子をみておられる殿上人や女房たちは、傍で気の毒に見ていました。弘徽殿の女御は、とても我が強くトゲのあるご性格ですので、事あるごとに帝の悲しみなど無視してふるまわておられました。

月も山の端にかくれました。

「雲の上も涙にくるる秋の月 いかで澄むらむ浅茅生の宿

(内裏では涙にくれて秋の月を見ています 草深い宿ではどうのように暮らしておられますか)」

と、帝は更衣の里を思いやりつつ、灯火を灯していつまでも起きておられます。

右近の司の宿直の声が聞こえたのは、丑の刻になるでしょうか。

人目を気にして寝所に入られますが、眠るのは難しく。

朝起きても、更衣がいた頃は「夜が明けるのも知らずに」寝過ごしたことを思いだし、朝廷の(朝の)政務はやはり怠りがちだったようでございました。

帝は、食事も召し上がらず、朝餉には少しだけお箸をつけるだけで、昼の御膳はまったく召し上がらないので、給仕の者たちは帝の苦しい様子を見て嘆くいておりました。

傍に仕える者たちは男女問わず、「まことに困ったことだ」と互いに嘆くのでした。

「前世の契りがあったのでしょうね、

周囲の人々の誹謗や恨みも気にせず、更衣とのことに道理も失われてしまっておられました。亡くなった今では、政務も投げやりなご様子で、ゆゆしき事態ですね」

と、人々は唐の朝廷の例も引き合いに出して、ひそひそ嘆息していました。

若宮(源氏4歳)参内

月日が経ち、若宮が参内されました。

この世のものとも思われないくらい美しく育っていおられたので、帝は末恐ろしく思われました。

明くる年の春、皇太子(東宮)を決めるときも、第一皇子を越して皇太子にと思われたのですが、後見人がおらず、世間も承知しそうにないことから、危険だとお考えになり、表情にも出さなかったので、

「どんなに強く思っていても、限度(制約)はあるもんね」

と、世間の人も噂し、弘徽殿の女御も安心のようでございました。

あの祖母の北の方(更衣の母君)も、慰めるものもなく気が沈んで、娘の逝った所に訪ねて行きたいとお願いなさったからでしょうか、ついに亡くなってしまいましたので、帝はこれをこの上なく悲しまれました。

御子は六歳になっていたので祖母君の死をわかっておいでで、泣いておられました。祖母君は、日頃から慣れ親しみ可愛がっていたので、御子を残して逝く悲しみを繰り返し語っておられました。

若宮(源氏7歳)読書はじめ

若宮は、今はずっと内裏で暮らしておられます。

7歳になり読書はじめなどをさせましたら、世に類がないほど聡明で賢いので、帝はとても空恐ろしいとまでお思いになりました。

「今は誰も若宮を憎めないだろう。まして母君がいないのだから、かわいがってほしい」

と帝は言い、弘徽殿へも一緒に連れてゆき、そのまま御簾のなかにもお入れになりました。

たとえ恐ろしげな武士や仇敵でも見れば思わず微笑んでしまう様子なので、弘徽殿の女御も遠ざけることができません。

姫君二人が、この女御の御子としておいでになりますが、(若君の可愛らしさとは)とても比べようもありません。

他のお后たちも御簾の中に隠れたりせず、こんな小さな頃から気品があり美しかったので、誰もがすぐ打ち解けて遊び相手にしておられました。

正式な学問はもちろん、管弦の遊びでも宮中を感動させるほど秀でており、美点をすべて数え上げてもきりがないくらい、たいそうすばらしいご様子でした。

高麗人の観相(予言)

その頃、高麗人で朝廷に参っていた人のなかに、賢い人相見がいると聞き、宮中に招じることは宇多天皇の御遺言で禁じられているので、秘かにこの御子を鴻臚館につかわせました。後見人的立場で仕えている右大弁の子のように思わせて連れて来たのですが、人相見は驚いてしきりに首をかしげ不思議がります。

「国の親となり帝王の位に昇るべき相があるのだが、その方面からみると国が乱れ憂う恐れがある。

朝廷の重臣となり天下を補佐するという方から見れば、その相もまた違うだろう」

と言います。

右大弁もとても才気ある博士なので、言い交わした話題なども趣がありました。漢詩などを作り交換し、今日明日にも帰ろうかとすると、このような得難い出会いをした喜びを詠み、返しに別れの悲しい心を上手に作っているうちに、御子も大変心を打つ句をお作りになったので、大いにお褒めして珍しい贈り物を捧げたのでした。

朝廷からも多くの物を賜りました。

自然とこのことが広まって、漏らされたのではありませんが、皇太子(東宮)の祖父大臣などは、どうしたことかと不審がっていました。

帝は、賢明な御心で、大和の人相見に見させてわかっていたことでしたので、今まで御子を親王にしておらず、

「(高麗人の)人相見はまことに賢いな」と

思い、

「御子を無位の親王で外戚の権勢のなく不安定に漂わせはしない。私の治世もいつまで続くか分からぬから、ただ人(臣下)で朝廷の後見をするのが行く先も安心だろう」

と決めて、ますます学問を習わせておられます。

御子は実に賢く、臣下とするには惜しいけれど、親王になれば世の疑いを招くに違いない、宿曜(占星術)の賢い人によく見てもらったところ同じように申したので、臣下として源氏姓を賜るとお決めになられていたのでした。

藤壺の入内

年月が流れても、帝は更衣をお忘れになる時はありません。

「慰めになるだろう」とそれなりの姫君たちを入内させるのですが、

「更衣と肩を並べていると思えるような人はいないようだ」

と、世をはかなむような気持ちにもなった頃でした。

先帝の4番目の姫で、美しいと評判の姫がいて、母后がこの上なく大事に育てておられるということを、

帝にお仕えする典侍は、先帝の時代からお仕えして、この姫にも親しく出入りしており、幼い頃から知っていて今も時折見ておられるのですが、

「亡くなった桐壺の更衣の容貌に似ていらっしゃる人を、三代の宮仕えでも見ていないのですが、この先帝の后の姫君こそ大変よく似てご成長しており、めったにないご容貌の人です」

と申し上げましたので、「本当か」と帝の心にとまり、丁重に申し入れられました。

母后は、

「ああ、なんて恐ろしい。

東宮の女御(弘徽殿の女御)はとても意地悪で、桐壷の更衣を露骨にないがしろにしたことを思うと、ゆゆしきことだわ」

と思いながら、はっきりとされないうちに、亡くなってしまわれました。

4番目の姫君が心細い様子でおられたところ、帝は

「わたしの皇女たちと思って扱うことにしよう」

ととても丁重に申し入れをされました。

女房たちや後見の人々や、兄の兵部卿の親王などは、このように心細くしているよりは、内裏に住めば帝の心も慰むでしょう、などと思って、入内させました。

藤壺と言われます。

実にご容貌は素晴らしく、不思議なほど亡き更衣に似ておられます。身分が申し分なく誰も蔑んだりできないので、気兼ねなく振る舞っておられました。更衣は世間の人に認められていないなかで、帝のご寵愛の度が過ぎたのです。

(苦しみは)紛れなかったのに、おのずと御心が藤壺に移り、慰めを得るようになったのは、感慨深いものがございます。

源氏の君が帝の傍を離れないので、帝が足しげく通うお方は恥かしがってもいられません。

どのお后たちも自分は他人に劣っていないと思っており、それぞれにとても美しかったのですが、若い盛りは過ぎていたので、藤壺がすばらしく若く美しい様子で、一心に顔を隠しなさっても、自然に垣間見えました。

源氏の君は、母の桐壷の更衣のことは全く覚えていませんでしたが、「大変よく似ています」と典侍が言うので、子供心にも懐かしく思え、常に傍に参りたい、仲良くしたいと思っていました。

帝は、限りない愛情を二人に寄せていたので

「疎んじないでくださいね。

不思議と(源氏の母に)関連付けてしまうのです。

失礼と思わずにかわいがってください。

顔つきや眼差しがよく似ているので、母のように思ってもおかしくはないのです」

などと仰せになりました。

源氏は子供心のまま桜や紅葉のころにつけ思慕の気持ちを表しました。 源氏が格別慕っているので、弘徽殿の女御は、藤壺とも仲が悪く、元の憎しみも重なり源氏のことも不快に思っていました。

世に類いのないほどとご覧になり世評も高い藤壺のご容貌とくらべても、やはり源氏の美しさは例えようもなく、世の中の人は「光る君」と呼びました。

藤壺も(源氏と)並んでご寵愛がそれぞれ厚いので、(人々は)「輝く日の宮」と呼んでおりました。

元服(源氏12歳)

若君の可愛らしい童子姿を変えるのは惜しいと思し召したのですが、12歳で元服をおさせになりました。

帝はじっとできず、きまりごとよりさらに多くの事をおさせになりました。

先年、皇太子(東宮)の元服式が南殿で行われたのですが、その時の厳かだという評判に劣らないよう行われました。あちこちで行われる祝宴なども、内蔵寮、穀倉院など公の内規なども、おろそかになってはいけないと特に仰せがあり、実に盛大を極めました。

御殿の東の廂の間に、東向きに帝の玉座を置き、その前に冠をつける当人の御座、加冠役の引入れの大臣の御座を置きました。

午後四時、源氏が入場。

角髪を結った顔つきや色つやを変えるのは残念でした。

大蔵卿の蔵人が役目を務めます。

うつくしい御髪を削いでゆくにつれて、心苦しく、帝は「桐壷の更衣が見ていれば…」と、思い出し、たえがたい思いをじっと堪えておられました。

冠をお着けになり、御休所に下がって装束を替え、東庭に下りて拝舞を舞う様子を見ると、みんな涙を流しました。

帝は、こらえきれずに、時に思い忘れることもあった源氏の母君のことを悲しく思い出されます。まだこんな幼さでは、髪を結い上げるのは見劣りするのではないかと心配されたものの、美しさをさらに増したようでございました。

戴冠役の左大臣の北の方は桐壷帝の妹宮であり、大事に育てた娘が一人(葵の上)おり、皇太子(東宮)から打診があった際に思いあぐねていましたが、それは源氏の君に差し上げたいと思っていたからでした。

帝からそのように承諾があり

「されば、元服しても後見がないので、添い臥しの姫としても」

とのお言葉があり、そのように決まりました。

御休所に退出なさって、人々が祝い酒をめしあがる頃、源氏は親王たちの末席にお着きになりました。

左大臣は娘の件をそれとなくほのめかしたのですが、気恥ずかしく感じたのか、(源氏は)何とも返辞をされませんでした。

内侍が帝の仰せを承り、左大臣に参上するようお召しになり、大臣は御前に参じました。

ねぎらいの品を命婦が取り次いで賜ります。白い大袿と御衣一領でした。慣例どおりです。

御盃をいただき

「いときなき 初元結に長き世を 契る心は結び込めつや

(若宮の初めての元結に 末永く契る夫婦の願いを込めましたか)」

その帝の心遣いに左大臣は

「結びつる 心も深き元結に 濃き紫の色しあせずは

(しっかり心を込めて元結を結びました。濃い紫の色があせず心変わりがないように)」

とお返しし、長橋から東庭に下りて感謝の舞いを舞われました。

さらに左大臣は、左馬寮の御馬と蔵人所の鷹をとまり木に据えて賜りました。清涼殿の階段に並んだ親王や上達部たちは、禄の品々を賜りました。

その日の御前の折櫃物や籠物などは、右大弁が承って納めたものでした。屯食(強飯)やお金の入った唐櫃なども、所狭しと並べられ、東宮の元服の時より多く、限りなく盛大な儀式でございました。

葵の上との結婚

その夜、左大臣の御邸に源氏の君を退出させなさいました。

婿入りはこの上なく立派に整えられ、礼を尽くしてもてなしました。

左大臣は源氏の君がとても幼くいらっしゃるのを、このうえなく可愛らしいとお思いでございました。姫君は少し年上なので、源氏の若さを思い、似合いかどうか恥かしく思っていました。

帝の左大臣へのご信頼は強く、母宮は帝の妹宮で、とてもご立派な身分である上に、この源氏の君まで婿に迎えましたので、東宮の御祖父でいずれは天下の政治を執るはずの右大臣の勢いは、圧倒されてしまいました。

左大臣には(妾との間に)御子たちが多くいらっしゃいました。

内親王を母に持つ君(葵の上の兄)は、「蔵人少将」といい、とても若く美しいので、(左大臣と)仲は良くないものの右大臣はこれを見逃すことなく、大切に育てた四の君(しのきみ・四番目の姫君)と結婚させなさいました。

源氏の君はいつも帝からのお呼びですので、気楽に姫君(葵の上)のいる左大臣邸でお過ごしになれません。

心の中では、ただ藤壷をこの上なくすばらしいとお思いになり、そのような方とこそ結婚したいものだとお思いでした。左大臣の姫君も可愛らしく、大切に育てられた姫君と見えるのですが、心惹かれないので、(藤壷のことを)幼く一途な心でとても苦しいとまでお思いでございました。

(藤壷は)源氏の君が元服なさってからは、今までのように御簾の中にお入れになることはなさいません。管弦の遊びの折など、藤壷の弾く琴の音に合わせて、笛をお吹きになり、時々聞こえてくるほのかな藤壺の声を心の慰めにして、内裏に住むほうがいいと思っておられました。

5、6日内裏におられては、左大臣邸に2、3日というように、とぎれとぎれに帰られましたが、左大臣は、今はまだ幼いお年頃なので、罪のないこととお思いになって、心をこめてお世話申し上げておられました。

世の中の優れた女房たちを選りすぐって侍らせなさいまして、源氏の君の好みそうな遊びをしては、できるかぎりお世話をなさいました。

内裏では、もとの淑景舎(桐壺)を源氏の君のお部屋と決め、母桐壺の更衣の女房たちを解散させずそのまま源氏の君にお仕えさせなさいました。

桐壺の更衣の実家のお邸は、修理職や内匠寮に宣旨が下り、この上なく立派に改築させなさいました。もとの木立や山の佇まいに池を広くして、すばらしく立派になさいました。

源氏の君は、「このような所に心慕う人を住まわせて一緒に暮らしたい」と嘆かわしく思うのでした。

「光る君という名前は、朝鮮の人相見が(源氏の君の)称賛して名付けた……」と言い伝えられているようです。